健康コラム

保健師コラム

vol.81 企業に求められる「PMS対応」~必要性とその効果について~

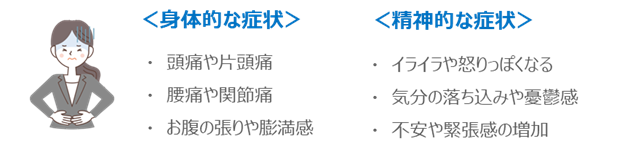

日本産婦人科学会によると、PMS(月経前症候群)は「月経前、3~10日の間続く精神的あるいは身体的症状で、月経開始とともに軽快ないし消失するもの」と定義されており、下記のような症状が挙げられます。

※不快な症状のために生活に支障をきたしていること、他の病気(うつ病・甲状腺疾患・糖尿病等)がないこと、排卵があること、2か月にわたり症状の周期性があること等が確認できたらPMSと診断されます。

<PMSの理解が企業に求められている理由>

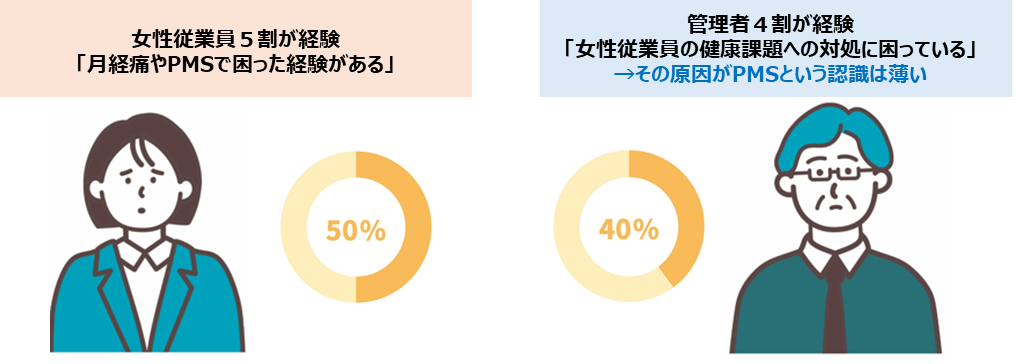

経済産業省の調査(平成31年)では、女性従業員の約5割が「女性特有の健康課題などにより職場で困った経験がある」と回答しています。そのうちの多くが、月経痛やPMSによるものです。

他方、管理者を対象とした、女性従業員の健康課題に関しての調査によると、「女性従業員の健康課題への対処に困っている」と回答しているのは約4割で、そのうち最も多いのはメンタルヘルスであり、その次に月経関連の症状が挙げられています。ここに、 女性従業員と管理者の認識の違いがあり、PMSに取り組む温度差が出てきていると考えられます。

管理者は男性が多いという企業の傾向や、女性自身のPMSの知識がまだ不足していることもあり、PMSの知識の普及とその理解が必要になっています。

<月経に関係する症状で年間4911億円を損失>

日本では、月経随伴症状による労働損失が年間4911億円であることを知っていますか?

この労働損失は、従業員の欠勤率や生産性の低下によるため、ゆくゆくは離職率の増加につながる可能性があると、経済産業省は示唆しています。付け加えて、ヘルスリテラシーが低い場合には、その組織のモチベーションが下がり、企業全体にも影響すると考えられます。これらの要因が重なると、企業のマーケットでの評価にまで悪影響を及ぼすリスクが生じるそうです。

<企業が対応するべき理由>

1986年に男女雇用機会均等法が制定されて、もうすぐ40年になります。現在では女性の就業率は70%以上になり、女性が出産後も育児と仕事を両立することは、珍しくありません。女性が働く環境を整えるということは、経済合理性やダイバーシティ推進の上でも、重要な課題になっています。

そのため、ジェンダー平等や、ダイバーシティ(多様性)を推進する企業は、従業員一人ひとりのニーズや課題に寄り添い、働きやすい職場を追求することが必要になるでしょう。

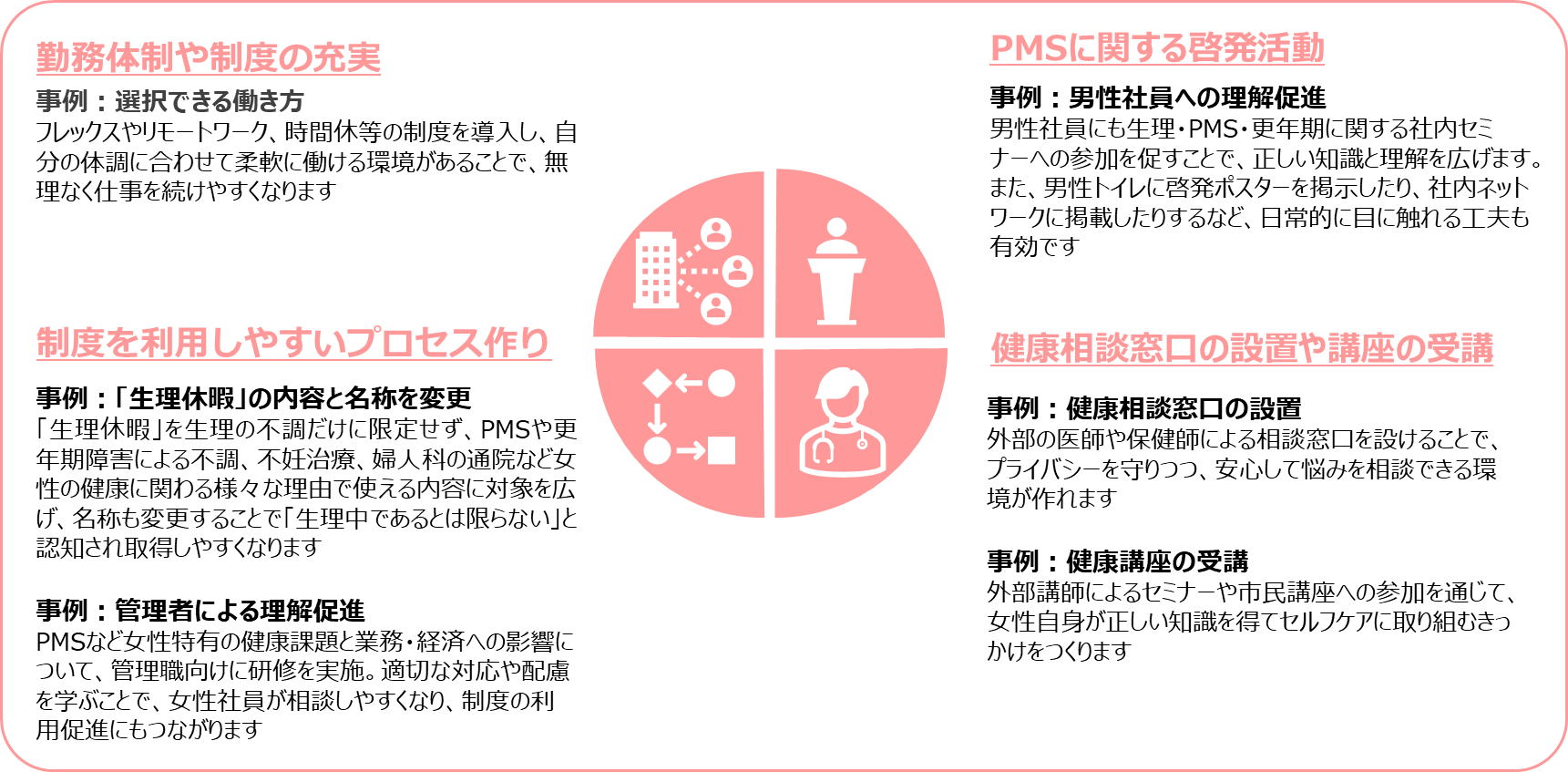

<取り組みと期待できる効果>

従業員のニーズに合わせた企業の取り組みは、職場の心理的安全性を保持することにつながります。その結果、欠勤率やストレスが軽減され、従業員の満足度もあがるでしょう。

特にPMSに関する啓発活動は、ジェンダーに関係なく従業員全体のヘルスリテラシーが向上されると、職場の誤解や偏見などが生じにくくなります。

それにより、休暇を申請しやすい風土ができ、働きやすい職場を醸成していきます。また、医療者による健康相談窓口は、気軽に相談できる場所として、健康経営のひとつの要素になっています。PMSをはじめとした健康経営は、企業全体のイメージアップにもつながるのです。

弊社では、女性の健康への取り組みも含めた仕事のしやすい職場環境づくり、メンタルヘルスに関する相談、活用できる行政サービスのご紹介など、ニーズに合わせたサポートをさせて頂きます。

ぜひ一度ご相談下さい。

当社では、企業の健康管理をサポートするサービス展開をしています

MAIL:info@sangyoueisei.co.jp

TEL:0120-95-1824

(執筆:保健師 樫山)

【産業医サポートや保健師サービスにご興味がある方はこちらのページも是非ご覧ください】

産業医サポートサービス|産業衛生サポート

保健師サービス|産業衛生サポート

くらうど保健室

参考文献:

月経前症候群(premenstrual syndrome : PMS)|公益社団法人 日本産科婦人科学会

健康経営における女性の健康の取り組みについて(経産省)

健康経営における⼥性の健康課題に対する取組事例集(経産省)

企業の取組事例Case study(東京都産業労務局)

こちらの記事もおすすめです。